« A propos du roman américain : il vise à l’universel. Comme le classicisme. Mais alors que le classicisme vise un universel éternel, la littérature contemporaine, du fait des circonstances (interpénétration des frontières) vise à un universel historique. Ce n’est pas l’homme de tous les temps, c’est l’homme de tous les espaces. »

Ces phrases d’Albert Camus (tirées de ses Carnets) datent de 1943 et semblent toujours aussi actuelles, tant il semble encore vrai que le roman américain est – pour une grande part – une affaire d’espace littéraire. Parmi les motifs récurrents du roman américain, il y a bien sûr le fameux mythe de la frontière, et puis l’immensité d’un territoire et d’une nature dominants par bien des égards.

La littérature qu’on appelle «des grands espaces » de Wallace Stegner à Jim Harrison est une littérature qui sait aussi se souvenir de ce sel de la terre qu’on été les indiens des plaines. Ils nous donnent à lire des œuvres empreintes de ce que Jack London nommait « the call of the wild » : l’appel sauvage.

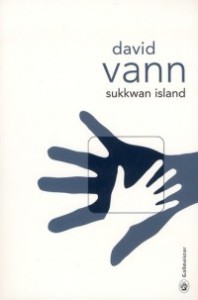

Sukkwan Island

Sukkwan Island

David Vann, Gallmeister, 2011

Une île sauvage du sud de l’Alaska, accessible uniquement par bateau ou par hydravion, tout en forêts humides et montagnes escarpées.

C’est dans ce décor que Jim décide d’emmener son fils de treize ans pour y vivre dans une cabane isolée, une année durant. Après une succession d’échecs personnels, il voit là l’occasion de prendre un nouveau départ et de renouer avec ce garçon qu’il connaît si mal. Mais la rigueur de cette vie et les défaillances du père ne tardent pas à transformer ce séjour en cauchemar, et la situation devient vite incontrôlable. Jusqu’au drame violent et imprévisible qui scellera leur destin.

Couronné par le prix Médicis étranger en 2010, Sukkwan Island est un livre inoubliable qui nous entraîne au cœur des ténèbres de l’âme humaine.

Traduit de l’anglais par Laura Derajinski

L’Ouest des États-Unis est davantage considéré comme un lieu cinématographique que comme un lieu littéraire. Cela tient peut-être au fait qu’à l’origine, ce grand Ouest est une terre de défricheurs et de pionniers : un rêve d’Eldorado !

L’Ouest des États-Unis est davantage considéré comme un lieu cinématographique que comme un lieu littéraire. Cela tient peut-être au fait qu’à l’origine, ce grand Ouest est une terre de défricheurs et de pionniers : un rêve d’Eldorado !

Malgré les nombreuses expéditions précédentes la Zone X n’a pas révélé tous ses secrets, loin s’en faut. Beaucoup y sont allés, peu en sont revenus, et les quelques « chanceux » n’avaient plus toute leur tête. Cette fois elles sont quatre, elles ont été préparées (voire conditionnées) par l’agence gouvernementale en charge, et, n’ayant plus d’identité elles se distinguent juste par leur profession. C’est le carnet de bord de la biologiste (accompagnée de la psychologue, de l’anthropologiste et de la géomètre) que Jeff Vandermeer, tête de proue avec China Mieville du mouvement New Weird, nous fait découvrir dans ce premier tome de la trilogie du Rempart sud.

Malgré les nombreuses expéditions précédentes la Zone X n’a pas révélé tous ses secrets, loin s’en faut. Beaucoup y sont allés, peu en sont revenus, et les quelques « chanceux » n’avaient plus toute leur tête. Cette fois elles sont quatre, elles ont été préparées (voire conditionnées) par l’agence gouvernementale en charge, et, n’ayant plus d’identité elles se distinguent juste par leur profession. C’est le carnet de bord de la biologiste (accompagnée de la psychologue, de l’anthropologiste et de la géomètre) que Jeff Vandermeer, tête de proue avec China Mieville du mouvement New Weird, nous fait découvrir dans ce premier tome de la trilogie du Rempart sud.

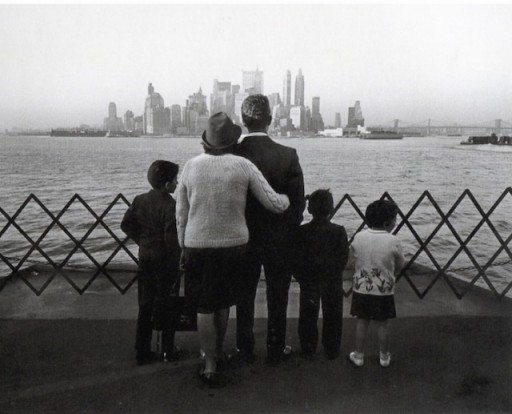

Avril 2000. Eric Packer, golden boy comblé qui dirige une influente société de courtage, traverse New York dans sa limousine. Il pose sur le monde qui l’entoure un regard désenchanté, tout en parcourant la ville que paralysent progressivement une série de manifestations collectives. Dans cette atmosphère d’apocalypse, reviennent le hanter des souvenirs qui le conduisent à reconsidérer son existence et à s’interroger sur la personne qu’il est désormais.

Avril 2000. Eric Packer, golden boy comblé qui dirige une influente société de courtage, traverse New York dans sa limousine. Il pose sur le monde qui l’entoure un regard désenchanté, tout en parcourant la ville que paralysent progressivement une série de manifestations collectives. Dans cette atmosphère d’apocalypse, reviennent le hanter des souvenirs qui le conduisent à reconsidérer son existence et à s’interroger sur la personne qu’il est désormais.