En 2019, le Banquet du livre de Lagrasse célébrait les quarante ans des éditions Verdier. En 1979, le monde du livre et de sa distribution était alors bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. En douze épisodes publiés progressivement sur le blog, Christian Thorel revient pour nous sur ces quarante années qui ont vu le paysage éditorial et le monde de la librairie se bouleverser.

On se souvient que nous avons laissé hier ce récit en suspens avec le terme d’« engagement ». En France, le mot est objet de débats, d’études, de « disputes ». Depuis Voltaire jusqu’à Sartre et à Camus, en passant par Hugo et Zola, puis Gide, Barbusse et Malraux, le concours des intellectuels, des poètes, des écrivains, des artistes, à la vie sociale et politique, ne cesse de se discuter. Avant l’avènement des guerres coloniales, les temps ont été aux révolutions ou aux dictatures, aux conflits (Russie, Espagne, Allemagne, Italie). La dernière guerre aura imposé à chacun d’ouvrir les yeux, parfois à des choix personnels, résistance ou soumission. L’horreur nazie, les camps d’extermination, les massacres, le nombre sans fin des morts sur deux continents, la collaboration, la Résistance justement, puis l’espoir pour demain, sont autant de faits qui viennent assigner chacun à sa responsabilité. L’intellectuel qui ne peut donner que ce qu’il a, apporte ce qui l’engage le plus, ce auquel il tient par dessus tout : sa réputation, sa signature et son nom qui engagent sa pensée. Il dispose de sa liberté, et ne le fait jamais sans hésitation ni scrupules (René Rémond, 1959). Pour autant, dès la guerre finie, le débat politique est véritablement engagé. Les revues nouvelles sont les lieux indiqués de cette expression, et le resteront longtemps. Dans Les Temps modernes, Sartre et Merleau-Ponty, en accord avant la rupture, vont s’opposer sur la sortie du capitalisme, des projets et des moyens. L’humanisme des sociétés capitalistes, si réel et si précieux qu’il puisse être pour ceux qui en bénéficient, ne descend pas du citoyen jusqu’à l’homme, ne supprime ni le chômage, ni la guerre, ni l’exploitation coloniale, et, par là même, il est le privilège de quelques-uns et non le bien de tous. (Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur, 1947). Si les principes d’égalité et de justice sociale sont ainsi au cœur des discussions dans ce temps des communismes espérés et des « socialismes réels », des ambigüités dans les choix, les débats autour des enjeux politiques engagent la liberté comme une valeur essentielle.

Continuer la lecture

Le non-agir efficace

Le philosophe Lao Tseu

14 – La fin du courage

Le vocabulaire et les travaux de Cynthia Fleury résonne dans nos petites têtes pour porter cette prière collective que certains, médecins et autres gens informés, formulent depuis longtemps, et que l’actualité tragique rend plus significative aujourd’hui à nos yeux souvent étroits qui ne croient que ce qu’ils voient. Cynthia Fleury a sans doute parlé comme d’autres, invitée sur France inter ou France culture pour accompagner la boucle infinie des discussions : le courage durable parce que collectif, en amont ici du politique, contre le sacrifice individuel ; la prière en somme unie des uns qui s’en remettent aux mains des autres ; puissantes pour le commun des mortels, ces autorités hospitalières si noyées dans l’action qu’elle ne sauraient se soucier des représentations. Mais on entend certains déjà réclamer un procès après, celui de la fin du courage peut-être, quand des logiques de rentabilité l’auront emporté au détriment du sens, c’est-à-dire d’une éthique prête à se poser toutes les questions essentielles au soin de l’humain. Prière pour que ce procès ait lieu au cœur d’une vie plus consciente qui savourera son sens.

Quarante ans d’édition en France. Épisode 3. La traduction (suite). De belles demeures pour étrangers.

Trop long de faire le tour complet de ce dont le libraire et le lecteur disposent à la naissance de Verdier et des quelques maisons nouvelles, petites et jeunes, indépendantes, que nous découvrirons dans les prochains jours. Nous avons évoqué hier deux maisons nées de la guerre, Le Seuil et Robert Laffont, et l’une, matricielle pour la littérature du 20e siècle, issue en 1913 de la Nouvelle Revue Française. Entre 1900 et 1914 seront créées, outre Gallimard, Grasset et Albin-Michel. Si Grasset n’a pas dédaigné le roman étranger (se souvenir du Journal de Kafka et de sa traduction en 1945 par Marthe Robert), la maison, fondée en 1907 et reprise par Hachette en 1954, laisse avant sa restructuration en 1981 bien des livres d’auteurs étrangers. Pour autant, on ne distingue pas une véritable politique pour la traduction. Il n’en est pas de même pour les éditions Albin-Michel, qui portent depuis un demi-siècle déjà leurs regards au-delà des frontières.

Continuer la lecture

Grandeurs sceptiques

La parution aux éditions Agone de la dernière version du bel ouvrage de Richard Popkin, Histoire du scepticisme, qui va de la Renaissance à la toute fin du XVIIIe siècle, donne l’opportunité de se pencher sur ce courant philosophique que l’on pourrait croire, à tort, marginal ou secondaire dans l’histoire de la pensée. Popkin montre, en effet, qu’avec la résurgence, à la Renaissance, des textes de Sextus Empiricus, c’est toute l’époque moderne qui se trouve travaillée par les arguments sceptiques : depuis la question de l’autorité dans l’Église au moment de la Réforme jusqu’à la théorie de la connaissance et la recherche d’un critère de vérité certain pour fonder la science.

Continuer la lecture

13 – La Vie

Un flottement, une perte de repères, la musique d’une flûte qui nous ramène au temps présent et facilite les connexions avec l’imaginaire, cette fois-ci himalayen, dans les épreuves de La vie de Milarepa, si chère à Adrien. C’est alors que, attentive, la respiration se ralentit, la conscience s’intensifie, puis s’abandonne vers un mouvement méditatif qui soulage, un instant, de la peur des lendemains. La colère, la rage, les forces vives, jusqu’à la souffrance s’expriment dans cette aventure légendaire menée au bout pour que s’accomplisse enfin le vide de la mystique.

Milarépa, , La vie, Seuil, Points.

12 – Croire aux fauves

Devant les barreaux-frontières de mon balcon, je pense aux barreaux de la fenêtre du rez-de-chaussée de ma vieille maison ariégeoise. Ils y étaient et ils y restent, plus qu’une décoration sur la façade rénovée, ces barreaux. Ils nous protègent de la forêt aux bêtes sauvages, du visible et de l’invisible, la nuit. Ils agissent. Une quarantaine d’ours, peut-être, si proches de nous, si silencieux pourtant. L’ours s’approchera quoi qu’il en soit quand Nastassja Martin y pensera. Et sans aller si loin que le Kamtchatka, l’ours fait déjà fi de l’homme, cruel près des bergers sur le piémont, bruns dans nos rêves enfantins, il reste cet autre qui nous ressemble, animal-frontière, limite à ne pas dépasser. De l’ours, il importe de ne jamais croiser le regard, car en nous il déteste se voir ; médusé alors, l’effroi de l’humain lui sauterait-il aux yeux ?

Nastassja Martin, Croire aux fauves, Verticales, 9782072849787

Le retour du printemps

Lecteur depuis des années des Carnets de notes de Bergounioux, c’est devenu pour moi une tradition, un printemps sur deux, que d’en lire un volume en regardant les bourgeons sortir. La place qu’il donne à la nature, à la pêche, à ses recherches entomologiques, aux minéraux, m’aide à sortir de la grisaille et de l’humidité hivernales. Et en cette saison plus calme en nouveautés en librairie, j’apprécie d’aborder le temps long, la vie qui passe, qui se construit par habitudes, par gestes sans arrêt recommencés qu’il retranscrit merveilleusement. Comme l’humain n’échappe pas aux cycles de la nature, et ne peut vivre qu’en s’intégrant à la Vie.

Pierre Bergounioux

Cette année, le plaisir est différent.J’ai toujours le bonheur de voir les tulipes éclore, de semer des basilics, de planter de nouvelles variétés de thyms, de sauges. Je mesure d’autant mieux ma chance, qui doit tellement manquer à nombre d’entre nous. Et pourtant. Lors de ces années 2011-2015, Bergounioux se retire dans la lecture. Les soucis de santé accaparent sa pensée, son corps. Il sort moins, souffre du froid, craint le vieillissement, l’ombre de la mort, jour après jour. La différence de ton est palpable, l’angoisse omniprésente.

Mais si je n’y trouve pas ce que j’étais venu y chercher, c’est une nouvelle aventure de lecture que ce quatrième Carnet. Plus sombre, parfois même renfermé, aigre. Je n’arrive pas à le lire d’une traite, comme les autres. Je ressens le besoin d’aérer ma lecture, de reprendre du souffle. Certainement, ce sera l’un de ceux dont je me souviendrai le mieux, qui montre que chaque cycle ne reproduit pas à l’identique le précédent, mais évolue par touches sensibles.

Quarante ans d’édition en France. Épisode 2. La traduction. État des lieux et « grandes maisons »

En 2019, le Banquet du livre de Lagrasse célébrait les quarante ans des éditions Verdier. En 1979, le monde du livre et de sa distribution était alors bien différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. En douze épisodes publiés progressivement sur le blog, Christian Thorel revient pour nous sur ces quarante années qui ont vu le paysage éditorial et le monde de la librairie se bouleverser.

Au milieu des années soixante-dix, l’édition française publie annuellement environ 18.000 nouveautés (aujourd’hui près de 70.000 !). Les « Livres disponibles », annuaires qui regroupent chaque année l’ensemble de l’offre éditoriale en France, annoncent 250.000 titres justement « disponibles », en vérité ils ne le sont pas toujours ! Mais comparons avec 2019 : la base Électre, plus précise en particulier sur les ouvrages épuisés, en compte plus d’un million. Le lecteur, même égaré entre les rayons et les tables d’une librairie, ne peut ignorer les bienfaits de cette diversité. Par exemple en 1979, pour ce qui est des traductions, rien n’est comparable avec ce dont le lecteur dispose depuis trente ans, dans tous les domaines du savoir et de la littérature. Il en est de même en jeunesse, beaux-arts ou bande dessinée. N’hésitons pas ici à affirmer la place que l’édition française donne désormais aux productions étrangères (et pas seulement anglo-saxonnes !), en leur réservant chaque année plus du quart de ses publications, alors que Grande-Bretagne et États-Unis publient moins de 3% de leurs livres depuis une autre langue !

Continuer la lecture

La vie des plantes

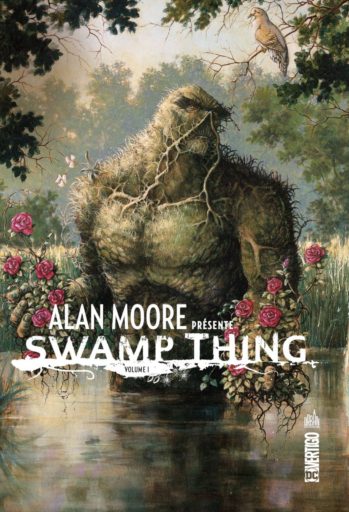

Avant Jérusalem, avant La ligue des gentlemen extraordinaires, Les filles perdues, Promethea, V pour vendetta, From Hell ou The Watchmen, Alan Moore a déployé son fabuleux talent de conteur en reprenant le comics Swamp thing, créé par Len Wein et Berni Wrightson. Alors que les épisodes initiaux suivaient les aventures et la quête d’humanité du docteur Alec Holland, transformé en créature du marais suite à l’explosion criminelle de son laboratoire dans un bayou de Louisiane, Alan Moore dynamite et retourne très vite l’intrigue de manière assez folle. La créature du marais n’est pas Alec Holland, c’est, en réalité, un être végétal né de l’explosion chimique et devenu le support de la conscience du scientifique, qui lui est bien mort. La créature du marais devra donc faire le deuil de cette humanité rêvée et accueillir et devenir cette vie et cette forme d’incarnation des plantes qui la rattache à la nature entière.

Sa mission super-héroïque s’en trouvera ainsi considérablement élargie : il ne s’agit plus seulement de recouvrer sa propre identité, ni même de sauver l’humanité, il faudra désormais tâcher de préserver aussi ce monde végétal et la vie elle-même qui irrigue chaque être vivant. Et si l’atmosphère est toujours bien celle d’un comics horrifique, avec son bayou poisseux, les insectes qui grouillent, les cadavres en décomposition, les morts-vivants, si la folie guette et que la terreur attend, tapie, cette nouvelle dimension cosmique du héros, qui est donc aussi un monstre, lui confère quelque chose de solaire qui donne au marais lui-même des allures de paradis. Ce que rend parfaitement le dessin de Stephen Bissette : la créature du marais est un beau monstre dont la parure et les couleurs changent au fil des saisons.

Singulier retournement qui voit ce marais, source de peur et de mort, un enfer à fuir, devenir source de vie à protéger et d’une certaine façon même foyer. Et la descente aux enfers qu’effectuera la créature du marais, qui la rapproche d’Ulysse, Orphée ou Dante, montrera que l’enfer, davantage qu’un coin de nature, même poisseux, est ce que l’homme imagine. Changeant ainsi sens et images, osant par ailleurs, comme il le fera dans nombre de ses oeuvres ultérieures, varier les styles, les tons et les registres, en une architecture sophistiquée, Alan Moore prouve déjà qu’il est un immense magicien. Le deuxième tome de cette édition intégrale qui en comptera trois est à paraître prochainement.

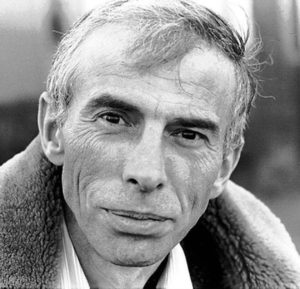

Alan Moore en dédicace (2006). Licence CC by SA.